屋内での使用例

空間の構造を把握している建物内では、廊下やホールを横切る際にスクウェアオフがよく用いられます。

たとえば、消火栓の正面にトイレがあることを知っている場合、

消火栓の前で壁に接触してスクウェアオフを行うことで、正確にトイレの方向へ進むことができます。

視覚障害の程度にもよりますが、廊下の中央を歩いていて目的のドアを見つけるのは難しい場合が多くあります。

そのため、壁沿いを歩き(必要に応じ壁を伝いながら)、

あらかじめ定めた地点(目じるし、ランドマーク)から直角に横断することで、

目的地に到達する再現性と精度が向上します。

また、空間の構造を確認する目的でもスクウェアオフは有効です。

たとえば、消火栓の正面に何があるかを確認する目的で、消火栓を基点にスクウェアオフを行えば、

向かい側の部屋や設備との位置関係を正確に把握することができます。

反対に、スクウェアオフを行わずに横断すると、出発時の方向が毎回異なり、空間認識にばらつきが生じやすくなります。

屋外での使用例

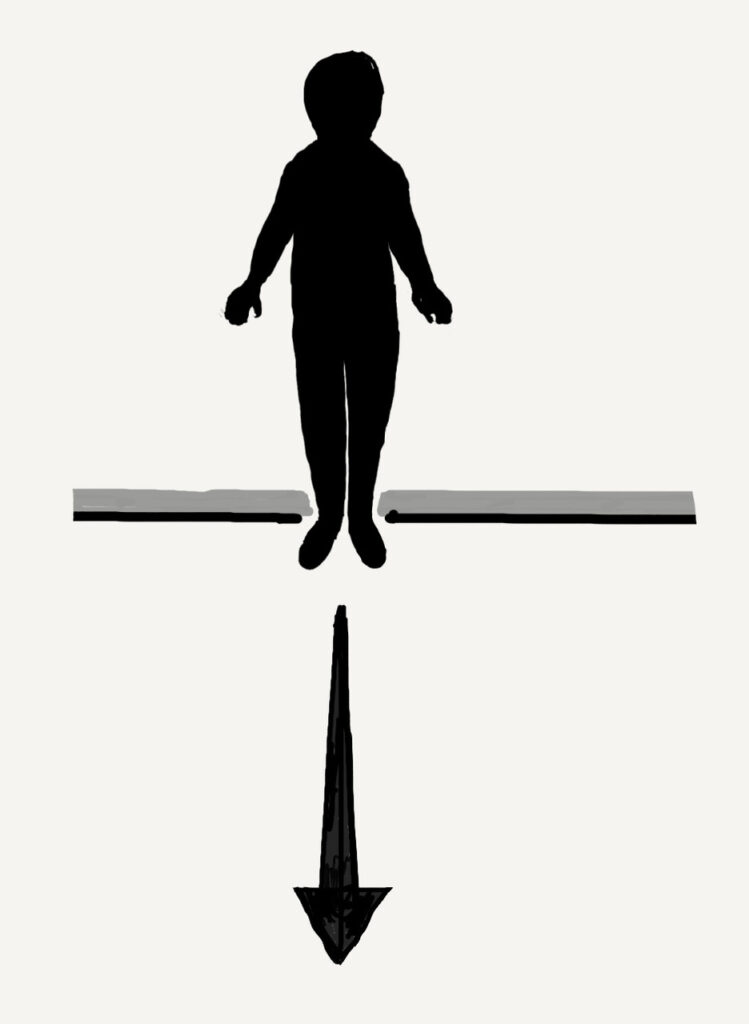

屋外では、特に道路を横断する場面でスクウェアオフが重要な役割を果たします。

たとえば、手前の縁石を基準にスクウェアオフを行い、対岸の縁石に向かって進む方向を決定します。

屋内とは異なり、縁石には身体の広い部位を接触させることができないため、

足裏の感覚に頼って縁石と直角の方向を取る必要があります。

近年では、交差点の角の曲率半径が大きくなり、

縁石が緩やかな曲線を描いている部分に横断歩道が設置されていることも多くあります。

そのような箇所では縁石を基準とするスクウェアオフは困難です。

さらに足裏だけで縁石が直線か曲線かを判別しにくいため、

縁石が曲線であることに気づかずにスクウェアオフをしてしまうこともあります。

結果として、進行方向の精度が低下するおそれがあります。

しかし、事前に交差点の構造を把握し、横断開始点の縁石が直線であることがわかっていれば、

その部分を基準にスクウェアオフを行うことで、より正確に横断方向を定めることが可能です。

スクウェアオフの意義と再現性の向上

視覚障害のある人は、視覚情報に頼ることができる晴眼者とは異なり、

移動中に確実な視覚的手がかりを得にくく、その行動は不安定で再現性に乏しくなりがちです。

そのため、壁や塀などを方向の手がかりとして移動することが多くなりますが、

空間を横断する場面では、そうした連続的な情報が得られません。

このような状況で行動の安定性と再現性を高める技術がスクウェアオフです。

スクウェアオフを用いることで、自分の移動履歴を記憶しやすくなり、

過去の移動軌跡をもとに現在地を推定する(経路統合)といったオリエンテーションの課題にも対応しやすくなります。

まとめ

スクウェアオフは、視覚的な情報が得られない状況下で移動の方向を正確に定め、

行動の再現性を高めるための重要な技術です。

壁や縁石といった環境要素を基準にして、それに対して直角の方向を定位することで、

視覚障害のある人がより安全に空間を移動できるようになります。

屋内外を問わず多様な場面で応用可能なこの技術は、

日常生活の中でのオリエンテーションの質を大きく向上させるものといえるでしょう。

-300x157.png)